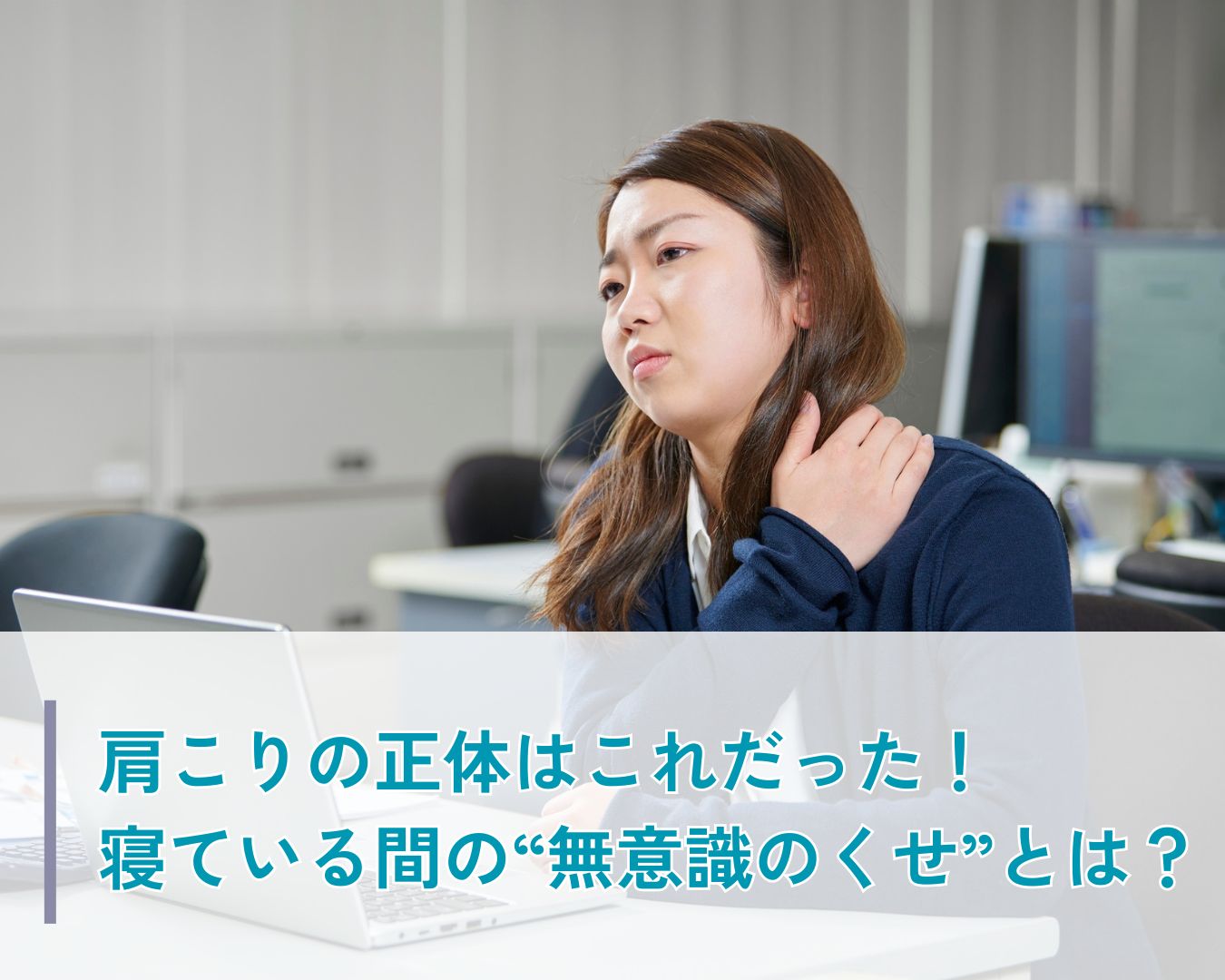

肩こりの正体はこれだった!寝ている間の“無意識のクセ”とは

「寝ても疲れが取れない…」「朝起きると肩がガチガチ…」

そんな風に感じている人、多いのではないでしょうか?

ストレッチもマッサージも試したのに、一向に良くならない肩こり。実はそれ、寝ている間の“無意識のくせが原因かもしれません。

そのくせとは…

そう「歯ぎしり」や「くいしばり」

起きているときは気をつけていても、睡眠中はコントロールできないからこそ、気づかないうちに肩や首に大きな負担をかけてしまっているんです。

今回は、そんな“見えない原因”にフォーカスして、なぜ歯ぎしり・くいしばりが肩こりにつながるのかそしてその対策についてお話ししていきます。

歯ぎしりや食いしばりによる負担とは?

1. あごの筋肉と肩は“つながっている”

歯ぎしりで特に使われるのは、咬筋(こうきん)や側頭筋(そくとうきん)といった、噛むための筋肉です。これらの筋肉は、首や肩周りの筋肉と筋膜や神経で連動しており、あごの緊張がそのまま首〜肩〜背中にまで波及することがあります。

2. 夜間の無意識な筋緊張が続く

歯ぎしりは睡眠中、意識がない状態で起こるため、長時間にわたって筋肉が緊張し続けることになります。

この無意識の緊張が、肩の筋肉にも持続的な負荷を与え、起きたときに「肩が重い」「こってる」と感じる原因になります。

3. 僧帽筋(そうぼうきん)への影響

肩こりでよく知られる僧帽筋(肩〜首にかけて広がる筋肉)は、咬筋・側頭筋と一緒に姿勢を保つ働きをしています。

歯ぎしりで噛みしめる動作を繰り返すことで、僧帽筋にも不自然な力がかかり、筋疲労や血流悪化が起き、肩こりにつながるのです。

4. 噛みしめによる姿勢の悪化

歯ぎしりやくいしばりがクセになると、日中も無意識に肩に力が入りやすくなったり、姿勢が前傾気味になったりします。この悪い姿勢が肩の筋肉にさらに負担をかけ、慢性的なこりや痛みの原因になります。

5. 自律神経の乱れと肩のこわばり

睡眠中の歯ぎしりは交感神経の過活動(=緊張状態)を招きやすく、それが全身の筋肉のこわばりや血行不良につながります。特に肩周りはその影響を受けやすく、疲労物質がたまりやすくなってしまいます。

歯ぎしりや食いしばりの原因は?

①ストレスや精神的な緊張

日中の緊張や不安により無意識に奥歯を噛みしめてしまうことがあります。それが睡眠中に食いしばりとして現れることが多い。

②噛み合わせの異常

歯並びや噛み合わせに問題があると、自然と歯をすり合わせる動きが増えることがあります。

③運動やスポーツ中の癖

接触がある競技や瞬発的にパワーが必要な競技をしている人は、普段から噛み締めることが癖になっているため、睡眠中無意識に食いしばっていることがあります。

どうすればいいの?

❶マウスピース

寝ている間に装着することで、歯へのダメージを防ぐことができます(歯科医院で作成可能)。

❷ストレスマネジメント

深呼吸・瞑想・ストレッチ・アロマなどでリラックスする時間を意識的につくることが大切です。

❸噛み癖の意識化

日中の「無意識の食いしばり」が睡眠中に出るということは、いかに日中の力みを減らすかがポイントになります。

ふとした時に「また顎に力入ってた」と気付いたら力を抜く習慣をつけましょう。

❹噛み合わせの治療

歯科での調整や矯正によって、噛み合わせを改善することも有効です。

「一人で寝てるからわからない」という方は、朝起きたときの顎のだるさや歯の違和感があるかどうかを確認してください。

大切なことは気づくことと整えること

肩こりの原因が、まさか自分の「歯の使い方」だったなんて…と驚いた方も多いかもしれません。

けれど、原因がわかれば対策も見えてきます。

大切なのは、無意識のくせに「気づくこと」と、それをやさしく整えていくこと。

睡眠中のくいしばりや歯ぎしりを軽減する方法は、日中のリラックス、寝る前の過ごし方、場合によっては歯科での相談など、できることがたくさんあります。

今日から少しずつ、自分の体と心に優しい習慣を取り入れていきましょう。

「朝がつらい」が「朝が軽い」に変わるその日まで、応援しています。